Мы – не шимпанзе! (Или как мы все упираемся в невидимую стену)

Знаете, я недавно смотрел на своего племянника, который упорно пытался запихнуть квадратный кубик в круглую дырку сортера. Он злился, хмурился, пробовал снова и снова… И вдруг – бац! – получилось! Лицо просияло. Казалось бы, мелочь? А для него – целое открытие. И вот тогда я вспомнил одну жутковатую историю из психологии. Про «стену». Ту самую, в которую мы все иногда упираемся лбом.

Честно говоря, она больше похожа на сценарий странного артхаусного фильма. Представьте: Америка, начало 1930-х. Ученый-психолог Уинтроп Келлог. У него родился сын, Дональд. И… у него же появился новорожденный шимпанзенок, Гуа. Что сделал бы нормальный человек? Наверное, отдал обезьянку в зоопарк. Но Келлог был ученым до мозга костей. И он задался диким вопросом: «А что, если…»

А что, если растить детеныша шимпанзе вместе со своим человеческим младенцем? В одинаковых условиях? Одинаковая еда, одежда, игрушки, ласка, обучение – всё! Станет ли Гуа… почти человеком? Сможет ли он перенять наши навыки, наш разум, если с пеленок жить как человек?

Скажу сразу – эксперимент не довели до конца (и слава богу, этика!). Но первые месяцы были феноменальными. Гуа схватывал всё на лету! Он быстрее Дональда учился есть ложкой, быстрее осваивал простые команды, даже лучше карабкался (тут без сюрпризов). Казалось, вот оно! Граница стирается! Обезьяна действительно перенимает человеческие повадки.

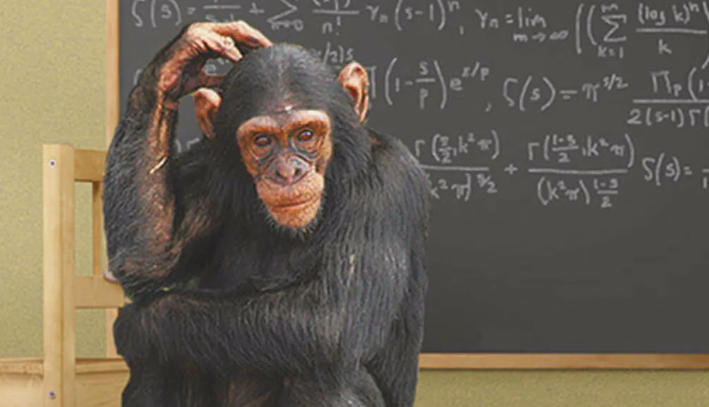

И тут – Ба-бах! Когнитивная стена.

Но потом… Потом что-то пошло не так. Вернее, остановилось. Гуа уперся в невидимый потолок. Дональд начал лепетать первые слова, понимать сложные просьбы, проявлять абстрактное мышление. А Гуа… Гуа как будто замер. Он прекрасно копировал действия, реагировал на интонации, был очень сообразительным для шимпанзе. Но дальше – пустота. Никакие усилия, никакие тренировки не могли сдвинуть его с этой мертвой точки.

Психологи назвали это явление «когнитивной стеной». Представьте себе высокую, гладкую, совершенно непреодолимую преграду внутри сознания. Гуа подошел к ней вплотную, уперся в нее носом – и всё. Тупик. Его мозг, как бы его ни стимулировали человеческой средой, достиг своего биологического максимума. Предела, заложенного природой для его вида.

Вот это поворот, да? Казалось бы, среда – это всё! Воспитание решает! А на деле… на деле всё сложнее. Биология ставит свои жесткие рамки. Шимпанзе, даже самый умный, воспитанный профессором, останется шимпанзе. Его «стена» оказалась слишком низкой для человеческих высот.

А мы-то? Мы сталкиваемся со своей «стеной»?

Вот тут начинается самое интересное. Конечно, мы не шимпанзе (хотя иногда… ну вы понимаете 😉). Наша «когнитивная стена» невероятно высока, и мы постоянно ее отодвигаем наукой, культурой, технологиями. Но! У каждого из нас есть свои личные «стенки». Те самые точки, где:

- Ты бьешься как рыба об лед. Учишь язык годами, а свободно говорить – ну никак! Или пытаешься понять квантовую физику, а мозг кипит.

- Начинаешь ненавидеть скрипку/шахматы/программирование. Потому что прогресс остановился, а ты чувствуешь себя тупицей.

- Смотришь на гениев в своей области и думаешь: «Да я никогда так не смогу! Это же нереально!».

Знакомо? Это оно! Ваша персональная когнитивная стена в данный момент. Не абсолютная, как у Гуа (мы-то можем расти!), но ощутимая преграда здесь и сейчас.

Лайфхак: Как понять, стена ли это? И что делать?

Вот вам практика, прямо как в том эксперименте, только без обезьян:

1. Проверьте «почву». Вы уперлись? Окей. А вы точно сделали всё возможное? Может, вы просто устали? Или учите что-то не так? Или вам не хватает базовых знаний? Иногда проблема не в «стене», а в том, что мы пытаемся прыгнуть выше головы, не научившись нормально ходить. Честно говоря, так бывает чаще всего.

2. Смените «воспитателя» (метод). Келлог не смог пробить стену Гуа, но это не значит, что шимпанзе вообще нельзя научить чему-то новому другими способами. Вы тупите с учебником? Попробуйте видеоуроки, приложение, репетитора, группу по интересам. Иногда смена подхода – ключ!

3. Примите паузу. Иногда мозгу нужно время переварить информацию. Отойдите, займитесь чем-то другим. Вернетесь – и о чудо! – «стена» кажется ниже. Знакомое чувство, когда решение сложной задачи приходит… в душе? Вот-вот.

4. Это ваша «стена» или…? А может, это просто не ваше? Не всем дано быть великими математиками, виртуозными скрипачами или полиглотами. И это нормально! Пытаться пробить стену в области, к которой у вас нет ни малейшей склонности – это как Гуа пытаться написать симфонию. Бесполезно и мучительно. Найдите свою территорию, где стена отодвигается легко!

Что это значит на самом деле?

История Гуа и Дональда – это не просто занятный факт. Это мощная метафора. Она напоминает нам о двух важных вещах:

- О наших пределах (и их принятии). Мы не всемогущи. У каждого есть таланты и ограничения. Бороться до изнеможения с тем, что принципиально не дано – путь к фрустрации. Лучше искать обходные пути или сосредоточиться на сильных сторонах.

- О невероятной пластичности (когда это НАШЕ). Но с другой стороны, в тех сферах, где у нас есть склонность и страсть, наша «стена» невероятно подвижна! Человеческий мозг способен на фантастические прорывы, когда мотивация и способности совпадают. Вот это и есть наш «человеческий» супер-скилл!

Так что, в следующий раз, когда почувствуете, что бьетесь головой о стену, вспомните беднягу Гуа. Сделайте паузу. Оглянитесь. Может, стоит просто обойти эту преграду? Или найти дверь? Или… может, эта стена вообще не на вашем пути? Ищите пространство, где ваш разум может расти свободно. Ведь в отличие от шимпанзе, мы можем выбирать, на какие высоты забираться. Главное – найти свою гору.

P.S. А эксперимент, кстати, закончился печально. Когда Гуа стал сильнее и непредсказуемее маленького Дональда, его пришлось отдать. И самое душераздирающее? Говорят, шимпанзе потом долго искал своего маленького «брата»… Вот так наука.